摘要: 这个展览题目是《通俗人类学研究》,通俗两个字表面上是中性的,通俗两个词是贬义的,如果像常人一般人用人类学的话,你会用到种族主义的辨别犹太人,辨别别的人种的方法里面去。所以像科学人类学这样一种半科学、半不科学的东西,很容易成为常人拿过来当做非常糟糕

看艺术展览时,我们到底在干啥?最不应该做的,是学习吧?那不就是主动下跪了?

当代艺术作品并不提供关于这个世界的知识,甚至也不是向别的同行提供如何做作品的方法论知识,甚至也并不为了作品中的内容而修辞、而论争,去提供某种科学知识。为什么?因为,当代艺术生产的是非-知识。这个,大家都懂的。可是,一去看展,大家就免不了要摆出看的pose,托着腮帮子,故作深思,仿佛在认真学习,仿佛这事关一种高深莫测的知识。我们总是将当代艺术当成了某种需要被学的知识。这事儿怎么说,大家也就是听不进去。

必须一再强调,当代艺术不提供关于它自身和关于这个世界的知识,作品里的知识和关于作品的知识,也不是我们需要像平时从教科书里那样去学的知识。必须明确地说,用求知和研究的方法去看,反而是有害的。

上周六,我们邀请两位生物学家做了一个公共教育讲座,很前沿,也就是说,会逼我们的听众升级他们原有的知识,因为讨论的是与人人有关的关于生命到底从何处开始这么一个主题,很知识啊,而且是终极知识呢,结果大家就都不肯去听,大家其实不想要生产出自己的新知识,给自己的旧知识升级。其实都该去听,但我又不能捉了你去听,只好随你。那讲座也不纯粹是学习,而是将科学、艺术和哲学搅拌在一起,大家一起来生产新知识,在我看来,也是很展览啊,但大家一听是讲座,就怕了。讲座完了之后,我去西岸,路过艺术展览的现场周边,那真叫个人山人海!我就地开始了沉思:这么多打扮入时的年青人,好多的还露出很大面积的肉,自己就像展品了,他们到底在干什么?这么聚集着是想要干吗?他们在看什么?为什么他们不愿在讲座中来繁荣昌盛级他们自己的知识,却愿意流连于艺术场地?是什么促使他们这么做?是对知识生产的讨厌?是艺术场地悬置了知识生产,他们就感到放松?他们想要在艺术场地上看到什么?是在看,还是想被看?想被看,不但没错,我还认为很正确!那就勇敢地、先锋地好好被看吧!他们这么认真地想要看和被看,到底是想要干什么?

展览里能有生物学吗?路过香格纳画廊,还真看到了一个与生物学有关的展览,我弯进去看了一下。的确是一个与生物主题或生物政治主题有关的展览,哇,观众脸上好严肃,他们是在思考很重要的生物学问题或生命问题吗?但那只是将生物学当借口的展览啊,生物学被展后就成了一些抽象的条块,零度,和空心了,也就是说,不与我们作为生命对生命的直面这一点相关了。生命残酷地展示关于生命的知识:这才是艺术啊。如果关心生命问题,大家为什么不去我们的讲座,而要来这里集体发呆? 为什么发呆是更舒服的?大家干吗想要这种舒服?

展览上的生物学,我发现,是与当代艺术处于同一个状态的:被悬置的知识。它与你身上此时必须生产出的活、做、思、释、设的知识无关,展览不提供与任何一个人相关的知识。它将知识当作湿衣服来晾晒。它只要求你的围观,要你在围观中重新生产出你自己的知识,这被你生产出的知识已与展览的艺术家无关。

看来,我们看展览,不是在围观知识。

艺术展览是要把艺术家的个人知识像衣服那样晾到公共空间里,成为观众现场生产出自己的知识的道具。关于艺术家所展出的作品的知识,只是第三人称的知识,作为观众,你必须就地生产出你自己的第一人物的知识。当代艺术只提供非知识,逼观众自己生产出第一人称的知识。

这第一人称的知识,就是观众在看展的那一刻为了其技术生命的进化而必须生产出的那一关于活、做、思、释、设的知识。斯蒂格勒说,当我们被新技术甩在后面,急着要让我们自己身上的技术生命升级,来跟上时,我们就须生产出上面说的这种第一人称的新知识,来应付技术将我们带进的困境和苦难。不处在这种困境和苦难里,我们是懒得生产这种知识的:由此眼光看,艺术鉴赏实在是很不负责的浪荡行为。处于技术困境中的个人,才需要活的知识、做的知识和构想(阐释、理论、设计和用来发明)的知识。这种知识永远是个人的第一人称的知识。这种知识导向我们每一个人自己的真正的工作。如厨师,会做菜了,创业成功了,还不行,因为他们会发现工作重复得太无聊,必须研究和创作,与优秀食客交流,去生态农场合作,种出优秀蔬菜,这样才能越做厨师越想往下做。须知,我们不是活着来追求知识,而是倒过来:我们要通过追求知识,来活得更好,知识本身可能是没什么用的。这就像蜜蜂采蜜,并不享用。采,是为了得到快乐,而不只是得到蜜。

当代艺术作品帮我们脱出当代知识体的捆绑,使我们自己去发明,去立法。它们是道具、教学工具、辅助软件,帮我们去开始自己的知识生产,里面含有的知识,与观众个人无直接关系,不需要了解其中讲出了什么知识,因为观众不是道具设计师,而是道具的使用者,只要会用道具就行,就像体操运动员不需要了解吊环是怎么被制造出来的一样。看展,是用展出的作品,去生产出观众自己的关于当前的政治-技术-伦理新处境的新知识,生产出的只是观众自己的新知识,而且不是教条式知识,是他们在自己的黑洞里爬出来时所需的那种知识。

这是我看了王广义的展览和参加了关于他的展览的讨论会后被触发的一些严重的思考。下面就从中抓出几个点来评论这个展览。

《通俗人类学研究》草图,纸上丙烯, 18.6×29.4cm,2017

广义,你这作品、这堆作品是艺术吗?

真是要命了。一开始,学者们是认真来讨论王广义的作品的内容和意义的。但话题一热,有不止一个的学者就凭着与王广义在几十年前的交谊,图穷匕首现了:广义啊,你搞了这么一堆,到底要说什么啊?什么小便池,什么大批判,你是想玩我们吗?这真的是艺术吗?

真是一针见血,杀伤力如B-52的地毯式轰炸了。一向有流浪大师沈巍风度的王广义这下也不淡定了,从座位上冲到了讲台桌前,小眼睛也瞪圆了,将右手掌裹进左手掌,仿佛开始了杨乃武和小白菜案式的申诉,却不知这发言位置就是给被告留着的,也不知道这其实是他自己的展览主场。这下跳进黄河也洗不清了。

我当时想,导演哪里去了呢,场面已如此失控,我该站哪一方啊?有剧本吗?须先打110吗?

当时,当代艺术已处于存亡关头了,不救它一把,可真的要被做掉了。我于是在乱箭中为当代艺术的非知识性作了紧急辩护。如上文所述,我强调了:《通俗人类学研究》到底说了什么,王广义不需要回答,现场的作品里是不是算艺术,他也不用负责回答,问的人自己必须裁决,你想说这不是艺术,就说好了,这是当代艺术理论中说的“杜尚的共产主义原则”:清洁工也能感受到艺术家将某物选为现成品展出时的感受,她的感受与艺术家的感受平等。她有100%的权利说:这是艺术,或者说,那不是艺术。为什么我们的著名学者们却没蛋蛋说:广义啊,我认为你这一堆作品不是艺术。不是艺术,你就咬定好了!这是当代艺术精神啊:展出的艺术家说,这是艺术,观众要么说,嗯,我要来看看,这是艺术(重申)!或者说,什么鬼东西,这不是艺术。我们每一个人在当代艺术场上都必须拿出这种当代艺术精神,不能踢皮球!

德迪夫(Thierry de Duve) 在《杜尚之后的康德》(已由沈语冰、张晓剑、陶铮译出,江苏美术出版社,2014年版)的最后一章里回顾了1950年代格林伯格的形式主义作品观和柯素斯(Joseph Kosuth)的概念主义作品之间的冲突。上面关于王广义的展览的评论,是从知识论出发,来要求审美上的裁定:美不美,好看不好看,艺术不艺术,更混浊,我们下面就从这一争论的角度,来清理一下思路。格林伯格取形式主义的作品观:这个方向的这个体裁,这个艺术家的这个作品在今天的展览中是否突破了前人,像奥运会的打破纪录或科学研究前沿上的新发现,如抽表主义对于绘画空间如挖比特币般的进一步开掘,开掘得更深入了,展览据说是为了证明这个。

柯素斯则认为,作品也是一个idea,艺术家摆出,观众也拿来当自己的观念了,理解了艺术家的理解,感受了艺术家的感受。观众其实是很好的观念艺术家耶!总不落后于艺术家。显然,德迪夫认为,柯素斯更具有杜尚主义精神,发扬了当代艺术精神,格林伯格的形式主义态度则对当代艺术有害。

在王广义的展中,学者们主动放弃了在这个展中自己主动去做一个概念主义艺术家的权利,表面上是权威地责问,其实是面对了真正的当代艺术现场,主动做了逃兵。他们完全可以像清扫女工那样走进来,将他们认为不艺术的作品塞到垃圾筒中,反正也有监控,会被拍下来,这送垃圾筒的过程,可成为他们自己的参展作品。这种姿态在我最近出版的《艺术展示导论》(商务印书馆,2019年)里称作参与式展示:观众“先验”地将全部参展作品当作自己的道具,来决定去留,她离开后,展览就成了她自己的展览了。观众先入为主,来占领了。

到底什么才能算艺术作品?

展览的会上又冒出关于小便池的问题。2015年500当代最有名的艺术家来投票二十世纪最重要的艺术作品,杜尚的小便池仍是第一名。五百个全球最重要的艺术家和艺术界大腕说,它是这一世纪里最重要的。它是艺术!

艺术界里面非常复杂,有无数个艺术小圈。以我个人标准,一个艺术圈里面,只要有三个朋友认为我做的这个杯子可以展览,那我就可以展览,理直气壮好了,这是底线。审美民主的社会里,朋友圈里,有三个人认为这个东西可展览,那就可以展览,可以与达芬达的画并排放在一起,而不用脸红。

杜尚的现成品与康德的物自体。康德说,你可以说与你有关的一切物体,但就是不可以说物自身,一说,就只是在说它对它的设计和工业生产式构造了。没有物自体,所以,你周围的一切都是你所选定的现成品,没有例外:今天下午一点半教室窗外的那一缕阳光,是“你的”阳光。它是你的现成品。在展场门口,一切都成了现成品。一进展场,现成品就被展成艺术作品,那是,社会学家卢曼说,是:足球场上的比赛用球。观众,你已进来了,那么就吹哨开始比赛吧,但不要来鉴定这个足球用了巴基斯坦哪个地区的羊皮哟!那是生产商和批发商的事了。

《通俗人类学研究》草图,纸上丙烯,20.7×29.4cm,2018

什么是好艺术?

时至2019年4月22日,我们还在问这个问题。没事,就继续问吧。王广义的这个展览里有够好的艺术吗?是比他以前做得更好的艺术吗?

首先,我认为,“艺术”就像男人射精一样,你不能说得好不好,也不能够说的艺术比谁的艺术更好,这是错句。艺术了,就行了呗!

谁比谁艺术得更好,手里做出了更好的艺术,这是艺术圈内部的的说法。那么,我们就庸俗地来说这事吧。

我认为的艺术做得好不好这个问题,是由艺术圈里面的某个艺术家生活团体来决定的。艺术家生活团体中共同吃定的标准和趣味,会决定买家应该有什么趣味,应该买什么,策展人应该去展什么,尽管结果完全是偶然的。机构也是看艺术家生活团体里面内部的讨论反映出来的东西,来定前程的。什么叫艺术家生活团体?就是像乔托在罗马广场上与十二个以上的艺术家睡在一起,莎士比亚与他的剧团生活在一起一样的状态。

我认为艺术圈里面的团体生活方式决定了我们的艺术明天会是什么样子的。那是内部自我引领的。这就是当代艺术的自治。说一个人的艺术做得格外好,在我看来是荒唐的。

种族主义是一种成像技术?

王广义当然没有回答这个问题。他努力一模一样地做,观 就发现了他的这个做法中是醉翁之意不在酒。做的是波普艺术,观众看着感到不对劲了,种族主义原来用的是我们常用的图像技术,很通俗,也就是大家都习惯用的,但,你看!

最近的生物学研究已几乎铁证了:在基因、细胞层面上,种族和性别两个都是无法描述的。用成像术来划定种族这种西方式人类学习惯的做法,不光是伪科学,甚至可以说是完全在捏造,还弄得像煞有介事。要知道,哪怕骨头规格也不能识别,用了基因编程的解析,也不能证明这个人天生就是犹太人。人类基因层面最低书写编码,是跟人没有关系的,是细胞自己在编,在复制。

王广义是想说艺术家不应该成为种族主义的帮凶,因为他们特别擅长于成像技术?

《通俗人类学批判》中的波普方法与人工智能

德勒兹在评论波普的方法时指出,它主要通过重复,反复对同一个图像做抽象。那个被再现的东西是重复的,但每次重复的性质,却是不一样的。德勒兹说,两次、三次重复之间,会产生某种关系,他认为这是波普艺术所要表现的:重复中冒出某种陌生的东西。

这一点,在王广义的这个展中是很突出的。这个方法艺术家示范过之后,其他人也就会了。展示种族主义的图像术之残酷,而这些图像术我们平时也都在用。王广义的展览陷害了我们,使我们懂得种族主义原来是这样一种平庸之恶,恶到如此日常、如此流畅,我们自己一不小心甚至多半已经在用,通俗,也不是辩护的借口。

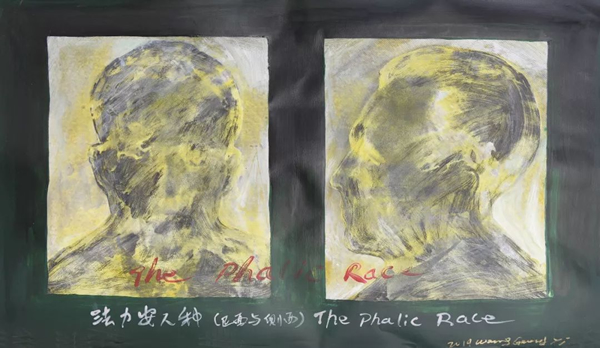

《通俗人类学研究》草图,纸上丙烯,31.6×60.8cm,2018

为什么是通俗人类学?

这个展览题目是《通俗人类学研究》,通俗两个字表面上是中性的,通俗两个词是贬义的,如果像常人一般人用人类学的话,你会用到种族主义的辨别犹太人,辨别别的人种的方法里面去。所以像科学人类学这样一种半科学、半不科学的东西,很容易成为常人拿过来当做非常糟糕、非常反动的武器,包括广义对波普方法的,我认为它也是有点批判反思的东西在里面的。

人工智能与绘画

我进展场时是在找王广义作品中的这种重复中暴露出来的脏脏的人用某种技术留下的痕迹。什么东西是机器不能做、不能再现的?为什么艺术家留什么痕迹,给我看,是对我们有所安慰的?墙上的作品有图像、影像上又被画了东西,平面上有字或画的流动甚至溢出。最后,艺术家回收这些,做了几道工序,像做菜一样,对,做艺术的最好的状态就像做菜那样,听巴特说是这样的,最后就端到我们面前。生产的是人工智能式的波普式重复,但落有人的踪迹,人的那点脏脏、傻傻、蠢蠢的踪迹,像动物脚印那样的东西,见到了这些后,我们重新接受了这些生硬的重复,也仍坦然。

人工智能时代里,人对图像的制作,更须这样地像动物留下自己的脚印那样了。波普如何来适应人工智能时代里的小孩都会用图像数据,机器能够通过图像来学习的现实?机器从来没学过数学和哲学,它就是认图像,或者说,看大量照片,这统称机器学习。这个将影响到人对画的阅读。但,我们可以用画来抵抗,你看,不难。

机器人绘画是不原创的

王广义在这个展览中对图像所作的料理,我个人认为可成为对我下面这个立场的支持: 机器人绘画我认为是不原创的。

康德在《判断力批判》里有清楚的解释。他认为不用先验想象力的动作,不是人能综合的,就只是分析性细节所误导的动作。分析是碎裂的,离开人的理性的;综合,是将分析的、非人的细节人化、理性化。绘画是人对现实的综合,而不是分析。绘画使人更进一步回到动物,再越界回来,而且更成为人。

人工智能时代里,复杂的图像现实下,为什么格外需要绘画?为什么人工智能时代里,我们说绘画仍然很有价值或者更有价值?艺术人类学里面讨论了画上面的形象到底是人还是动物的问题。学者们的一般结论是,人是不能被直接画的,画上面的形象尽管是人的表面,实际上是动物:人必须被画出动物的脸或动物面具,或画动物时,头必须被画成人的脸。绘画的走向所以与人工智能相反:人工智能要我们成为已经成为的人,不要动了,绘画帮我们回到动物后,再回到人这里。站在画前,我们成为动物,是为了更生猛地重新成为人。

绘画也是我们要像动物那样留下一些自己的痕迹的企图。所以,绘画是我们与人工智能斗争的手段。绘画是要给人工智能时代里的人找到后面几步余地,是要帮人聪明地留下一些踪迹。好的画家才能留下一些神秘的踪迹。动物会留下痕迹,狮子很聪明,它每天早晨会重新认它的领土,很远,人没有狮子这个特性,如果被人工智能捕捉的话,这个是人特别需要向狮子学习的地方。每次的痕迹总是陌生的,跟前面的痕迹没有关系,而且还会狡猾地揩擦自己留下的痕迹。

《通俗人类学研究》草图,纸上丙烯,57.8×99cm,2019

艺术家和哲学家为什么搞不到一块儿?

好像哲学家和艺术家们在一起就是为了吵到水火不容,那为什么他们总这么次次重逢呢?在王广义的展览上也是如此。

德勒兹在《什么是哲学?》里分得很清楚了:艺术家做的是感性的东西,他提供感块(Affect)。哲学家提供概念Concept。观众到现场去看去实现自己的知觉,产生知块(Percept)。三方面完成的是不同的东西。这三种之间不可比较,它们并列,没有任何高低。

德勒兹曾讲过艺术与哲学的关系。他认为,哲学肯定不能来讲艺术,最多可以说,哲学也是一种艺术。但是,我们应该强调,哲学家打磨的是概念,艺术家打磨的是感性。有一点可以使两者重合。像王广义这样的艺术家,这么多年下来,他也是有很多观念和概念上的搏斗。德勒兹说,艺术家在自己脑中被某些观念折磨,与各种观念斗争着,要从从中找到一个方向和道路,跟艺术家被他们自己的观念折磨,要找到一条道路,是一样的。这一点上,两者是相通的。

我们看以看看王广义在这么多年的作品里面,他一直是在跟哪些观念搏斗?这种经验我觉得跟他与哲学家是一样的。哲学家更善于说,写得更加清楚,会很系统,像发表论文那样地公共和客观,那也是展出。善于包装、善于归类,也是善于展出。艺术家往往不大善于做编目上的工作,它的搏斗可能是战场更分散些。艺术家与哲学家在与观念的搏斗来找到出路这一点上说,是没有区别的。

展览摄影师的对讨论的干预

现场展览女摄影师认为,好像在王广义的展览里面,有很多艺术的东西,哲学谈论是没有触及到这些艺术真正影射出来的东西的。哲学是不是在艺术展场中碍事了?

为什么我们在艺术场合一定要哲学和艺术家作品结合起来讲才有意思?谁说一定得这样的呢?

我的理解是这样,王广义把他的作品放这里之后,这个作品能够成什么意义,跟王广义是没关系的,完全是观众进来以后一个人的场地。观众在那里导演、组合了,展览要提供一个看艺术的零度状态给观众。王广义很多东西埋伏在里面,跟观众没啥关系,最后如何排练,权在观众手里。这是当代艺术展览的非常重要的原则。

摄影师的话里面有很多假设是有问题的。她假设哲学家永远是像哲学家那样去看艺术作品的。她还假设,哲学家必须去理解王广义放在他的作品中的意识、知识、用意、趣味、关怀的。我在上面写了很多批判这一立场的话。不,不应该这样。观众进来,就直接接管好了。哲学家如果进了王广义的展场,还一直把自己当哲学家,要去拿出放大镜去看王广义的作品里面的深意,那么,他们大概率是患了自闭症或渐冻症了。

小结

当代艺术生产的是非-知识。观众是将所展作品当来生产出他们的第一人称的知识的。不爱听讲座,不爱读写的青年们爱看当代艺术展览,仍是不够的,甚至是偷懒的。他们必须将展览当作自己的个人实验室,将作品当实验用具,来生产出自己的第一人称知识。