摘要: 然后从某种年龄开始,这随着一个人的变化而改变,这部分是因为他本人,部分是因为他的身体情况,部分是因为环境,生命走向终结,正像诞生是开始一样,死是最后的完结。但在我看来这个终结的时间是伴随着朝普遍的不断的扩展。

1980年4月15日,法国著名哲学家、存在主义代表人物萨特病逝于巴黎,享年74岁。

从70年代开始,也就是萨特65岁之后,他的健康程度恶化,昏睡、健忘、思维紊乱等症状频繁出现。1974年6月,状况得到好转,萨特因此想要借助这段时间写一本自传性质的书,以此来回顾自己的一生。但这时他的眼睛近乎失明,完全丧失了写作能力。

波伏娃注意到了这一情况,并且注意到她与萨特的谈话恢复到了先前的水平。于是她提议,以记录对谈的方式来帮助萨特完成这部自传。

萨特说过,波伏娃不仅在哲学知识上,以及对他这个人、对他想做事情的认识上,都达到与他同等的水平,是他理想的对话者。在这次对谈中,波伏娃通过引导与启发,使萨特能够克服年迈的迟钝,深入到问题的实质。

此前,萨特只写过一本自传《词语》,时间仅到他十岁。而与波伏娃的对谈,极大地弥补了了解萨特的缺口。对谈的主题,更多地回到了萨特的生活中,从食物、旅行、身体等极其日常的话题谈起,逐渐深入到萨特对这些日常事物的哲学认知。

正如波伏娃在谈话前言中所写:人们可以从中找到萨特曲折的思想历程,听到他那活生生的声音。

文学和哲学

波伏娃:你认为哪一个对你是主要的——文学还是哲学?你是愿意人们喜欢你的哲学还是文学,或者你希望他们两者都喜欢?

萨特:我当然是希望他们两者都喜欢。但是有层次之分,哲学是第二位的,文学是第一位。我要通过文学实现不朽。哲学是实现文学的二种方式。哲学本身没有绝对价值,因为境况的变化导致哲学的相应变化。哲学的正确与否不能在当下作岀判断,它不是为同时代的人写的。它推究永恒的实在,它谈论的是永恒,这样,它难免要被别的东西超过,它会拉了下来。它谈论的是那些远远超越我们今天个人观点的事情;文学正相反,它记下的是当前的世界,是人们通过阅读、谈话、情欲、旅行发现的世界。哲学要更进一步。比如说,哲学要思考这样的问题,今天的激情是古代没有的新的激情;爱情……

波伏娃:你的意思是不是说,在你看来,文学有一种更为绝对的特性,哲学却较多地依赖于历史进程,有许多东西要经常修改。

萨特:它必然要求修改,因为它总是超越现时代。

波伏娃:的确是这样。但即使笛卡尔和康德被人们以某种方式超越,他们的存在这个事实中就没有一种绝对的东西吗?他们被超越,但超越者是在他们所做出的贡献的基础上继续前进的。他们是一种参照物,这就是绝对。

萨特:我不否认这一点。但在文学中没有这种情况。喜爱拉伯雷的人入迷地读着他的作品,好像他是昨天才写成一样。

波伏娃:在一种完全直接的方式中。

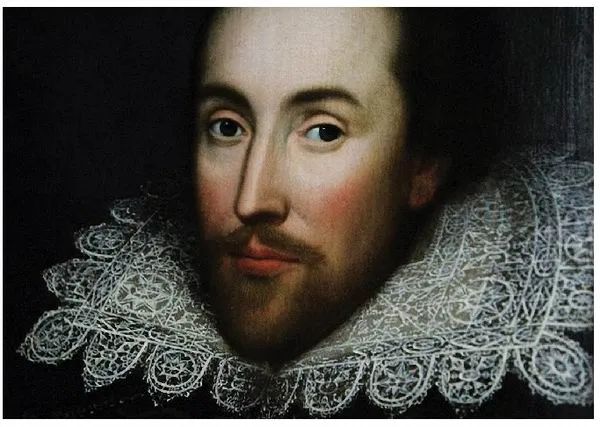

萨特:塞万提斯,莎士比亚,你谈着他们的东西,好像他们仍在今世。《罗密欧与朱丽叶》或《哈姆莱特》,好像是一些昨天才写成的作品。

哈姆雷特

波伏娃:那么你是把文学放在作品的首要地位了?但从你读的东西、所受的教育来看,哲学占有很大的份量。

萨特:是的,因为我把它作为写作的最好的工具。哲学给了我创造一个故事的必要的尺度。

波伏娃:但总不能说,哲学对你仅仅只是一种文学的工具。

萨特:起初它是这样的。

波伏娃:起初,是的,但后来,当你写了《存在与虚无》,又写了《辩证理性批判》的时候,就不能说哲学仅仅是为了有可能去创造文学作品。这也是因为你对哲学本身已十分喜爱。

萨特:不错,它使我感兴趣,这是肯定的。我希望表达我的世界观,我让我的文学作品或随笔中的人物在他们的生活中体验这种观点。我是给我同时代人描述这个观点的。

波伏娃:总而言之,如果有人对你说,“你是一位了不起的作家,但作为一个哲学家你不使我信服”;又有人说,“你的哲学非常惊人,但作为一个作家你没有什么价值,你会更喜欢第一种假没吧?

萨特:对,我更喜欢第一种假设。

萨特

旅行

波伏娃:你作过许多次旅行。年轻时你常常梦想去旅行,有许多次你是同我一起去旅行,也有许多次我没有去。你的旅行是各种各样的:有些是短途的,有些是很轻松不费劲的,有徒步的,骑自行车的,也有坐飞机的,等等。我愿意听你谈谈这些旅行。

萨特:我的一生是一系列的冒险,或者宁可说是一种冒险。我是这样看待它的。这种冒险在每一个地方都多少可以得到一点,但在巴黎很难得到。因为在巴黎你几乎不可能看到一个印地安人挽着一张弓,头上插着羽毛眺跃着。于是冒险的要求使得我去想象在美洲、非洲和亚洲的旅行。这是一些有助于冒险的大洲。至于欧洲,它不能提供多少冒险的机会。这样我开始梦想我去了美洲,我在那里同一些蛮人搏斗,结果我平安无事,把周围一大帮子人一一打倒。我经常梦想这个。小时候,我读冒险故事时,年轻的主人公坐飞机或飞船去那些我想象不到的国家,我也梦想去那儿。我想去射死黑人——那些吃人的生番,那些野蛮人,或者黄种人。

波伏娃和萨特在苏联

波伏娃:开始那些年我们去了西班牙,后来去意大利,然后我们在法国旅行、在第二次西班牙旅行接近尾期时,我们去了西班牙的圣地亚哥,然后去摩洛哥。这是我们在战前的旅行。还有希腊,所有这些给你带来什么?

萨特:首先是文化。例如,我去了雅典或罗马,罗马是尼禄和奥古斯都的城市,而雅典是苏格拉底和阿西比亚德。我们从文化的观点决定一个旅行。我想了解和发现每一件我听说过——不是在公立中学,而是通过我喜欢的作家——的事情。

波伏娃:你对那些较早的旅行还记得什么?

萨特:它们使我欣喜若狂,这是确实的。它们给我打开又一个尺度。我感到有另一个尺度,一个外面的尺度,一个在这世界之中的尺度。法国变成一个缩小了的圈地。

月亮

波伏娃:我们说过要谈谈月亮。

萨特:是的,因为月亮伴随着每个人从生到死。而在最近五六十年间,它清楚地表明环境的进展,以及因此我们内心和外在的革命。我刚开始看到它时,它像是一个夜间的太阳。它是一个在离得远远的地方像太阳的圆盘,一个微弱而确定的光源。在这个圆盘中你可以辨认岀一个背负重担的人或一个头像,或者你喜欢的无论什么东西。它比太阳更亲切一些,我们知道它离得近些,同我们地球联系密切。我们把它看成我们自己的东西——它是一个天上的物体,同我们联系着。

波伏娃:实际上它也是我们的东西,它是地球的卫星。

萨特:对的。但一开始,人们是从它总是出现、总有满月和它作为地球在天上的象征来了解它的。我开始就是这样来看它。我在夜里看到它,它对我显得很重要;我不可能确切地说是什么原因。这是夜之光,这光显示为黑夜中的一种安慰。我很小的时候有点怕黑暗,而月亮安慰了我。我走进花园,月亮当头照着,我就感到很舒坦。再没有更好的事了。

跟别的孩子一样,我有时想象着它会说话,它对我说些事情,我想象着它也看见了我。这对我确实代表着某种东西,这空中的明月。我记得很清楚,我常常去画月亮,在其中我画上我自以为在月亮中看到的东西,不是一个背着一捆柴禾的人,也不是一个头像,而是我为月亮虚构的脸相或风景——我并没有真正看到但自以为看到了的东西。

波伏娃:你在书中谈到过月亮吗?

萨特:我记得在《墙》中好像简略地提到它。我常常想,这月亮是对于个人的东西。对我来说,月亮实际上是代表着所有同公开的坦率承认的东西——太阳——相对照的秘密的东西。我有一个想法:月亮是太阳在夜的复制品。

《墙》

波伏娃:为什么你特别想谈它?

萨特:因为我对自己说过,有一天我将写一些关于月亮的东西。后来我大略知道月亮是什么,它代表着一个卫星。老师是这样教我的,但我私下认为,它不是地球的卫星,而是我的卫星。我是这样感受它的。在我看来,我所想的东西是会来临的,因为月亮正看着我。我非常喜欢它:它是诗的——它是纯粹的诗。月亮完全是同我分开的,它在上面,在外面,同时我们之间又有联系,有一个共同的命运。它在那儿好像一只眼和一只耳朵;它同我谈话。我原本想写一个关于月亮的专题文章。

波伏娃:你为什么说“原本”?

萨特:因为自从人们到达那儿,月亮对我有意味的东西就减少了。在他们开始到达月亮之前,月亮就是我说的一切。当人们正准备登月和登上月球时,我是有强烈兴趣的。我充分地掌握着这种航空的信息。我记得在那不勒斯我甚至还租了一个电视机去看阿姆斯特朗的飞行。

登月第一人:阿姆斯特朗

波伏娃:去看第一个登月的人。

萨特:去看他们是怎样看的,他们在那儿做什么,月亮是什么样,从月亮上看地球又是什么样——所有这些都让我充满了热情。但同时这又把月亮变为一个科学对象,它失去了以前一直具有的神话性质。

天才与平等

波伏娃:我们回到你的孩童时代。你在公立中学时,在好学生和坏学生之间有没有确定的等级之分?

萨特:有。但因为这种划分对我不是很有利——我不是一个很好的学生,我是中不溜的,我的成绩有时比平均分数高一点,有时低一点——我不把这当作我的一种存在。我把它看作某种与我无关的东西。我不认为名次排在小布伦、小马拉坎之前或之后对我的存在有多么重要。我的存在是深层的主观实在,它超出一切可以言说的事物,它不能分为等级。实际上那时我要说的是,你们不可能给我分类。一种主观性是无法把它归为第一、第二的。它在自身之中和在自身之前,它是一个总体的深层的实在,一个在某种无限的方式中的实在。这是存在,这个人的存在。它在对另一个确定的存在的关系中无疑是有着等级之分,但这可能是不明显的,不确定的,它的真实性是在更深处的东西。这儿不是给这些个体分等级的冋题,而是作为一个整体、作为代表人的总体来对待他们的问题。

波伏娃:在某种程度上,你首先坚持的是意识的绝对方面。

萨特:对的。我首先在我自身中坚持这个绝对的方面。开始我是把自己看作小名家来坚持这一点,而实际上这意味着坚持意识,我看到、读到、感受到的意识。这样,深层的意识同我周围的物体联系在一起,同时具有一种难以传达的深度,而这就是我自身的深度。而这既不可能比哪个人低一等,也不可能高一等。别的人也是这样。这就是我很小的时候,还是一个孩子的时候感受到的东西。

骄傲

波伏娃:我愿意回到你的骄傲的问题上来。在我们的谈话中这一点表现得十分清楚:你很骄傲。你怎样解释你的骄傲?

萨特:我觉得这种骄傲不只是关涉到我自己,让-保尔・萨特这个个体,而宁可说它必定关涉到所有的人,是人具有的普遍特征。就我进行了写作活动、创作书的活动而言,我以实现了有始有终的活动、改变了世界的一部分的活动而骄傲——简言之,我引以为骄傲的是我的人的活动性。我不是认为它比任何别的活动性优越,但它是一个活动性。这是在一种活动的形式中扩展了的意识的骄傲。就它产生了思想和感觉而言,它无疑必定同作为主观性的意识有关。

这是事实,一个人存在着,他是一个已诞生和注定要死的生物,但在生死之间,他活动着并通过他的活动和思想——思想也是一种活动——以及通过他的感觉——这是通往活动世界的通道——让自己从世界的其余部分中分离出来。总之,我认为一个人的感觉和思想可以是无论什么东西,但他应该自己确定自己。别的人不是像我这样骄傲,我感到不可理解,因为在我看来,骄傲是一种很自然的性质,是意识生活和社会生活的结构部分。

萨特

波伏娃:实际上,他们通常是不骄傲的,而你是怎样做到这一点的呢?

萨特:我猜想,在大多数情况下,妨碍他们骄傲的是贫困和压迫。

波伏娃:你觉得所有的人都有一种骄傲的倾向吗?

萨特:我正是这样想的。骄傲是同思想、活动这个事实有关。它展示了人的实在,它被人实现活动的意识所伴随,这活动使人愉快、使人骄傲。我认为在每一个人身上都应该找得到这种骄傲。

波伏娃:为什么有许多人完全不是骄傲的?

萨特:拿一个孩子来说,他的家庭贫穷,大人之间的关系不和,他没有受到教育,没有达到社会要求他的一个真正的人应具有的水平。在这种情况下,他到了十八九岁,他去寻找一个职业,那是沉重的低报酬的工作。这个孩子也许会以他的体力而骄傲,但这只是一种虚荣心。他并不具有严格地称作骄傲的东西,因为他总是被异化,总是达不到这种程度:他应该有能力同他人一起行动,并高喊,“我做过这事,我做过那事,我有权利说话。”

他们——同男人的关系

波伏娃:我们谈谈跟你有较多友谊的人。有加缪。

萨特:加缪,我是1943年见到他的。我在《苍蝇》首次演出的晩上见到了他。他走到我这儿说道,“我是加缪。”

1943年,《苍蝇》首演。站立右一:波伏娃;蹲姿左一:萨特;蹲姿左二:加缪

波伏娃:是的。你写了一篇见解精到的关于《局外人》的评论文章。

萨特:我认为这书显然是很重要的。

波伏娃:你愿意谈谈你同加缪的关系吗?一开始的情况,后来的情况。

萨特:有一两年情况很好。他挺逗人乐的,非常粗鲁,但常常是很逗人乐的。他很深入地参加了抵抗运动,主编《战斗报》。我们看到他的迷人之处是他的阿尔及利亚人的特点。他有一种类似法国南方的口音。他有一些西班牙朋友,他同西班牙人和阿尔及利亚人交往甚密......

波伏娃:这是主要的,我们的交往不是不自然的、一本正经的。我们一起喝酒,一起吃饭……

萨特:在某种程度上缺乏亲密关系。在谈话中并不缺乏这种关系,但不是很深。人们会有这种感觉:如果我们谈及某些东西,我们就会发生冲突,但我们都不涉及它们。我们很喜欢加缪,但我们知道我们同他不会走得太远。

波伏娃:他是这样一个人,同他交往,我们很愉快,有很大乐趣。我们经常相互串门——我们交换了无数的故事。

萨特:是的,我们同他有一种真正的友谊,但这是一种表面的友谊。人们以为称我们三人为存在主义者会让我们高兴,但这反而惹恼了加缪。实际上他同存在主义毫无共同之处。

加缪和萨特

波伏娃:总之他同你的关系是非常奇特的。他常说,你们实际相会时他对你充满着喜爱,但你们隔得稍远一点他就有许多不赞成你的东西。他在美国旅行时,他谈论你的方式是使人颇感厌恶的。

萨特:是的,他有一种既爱又恨的矛盾心理。

他们——同女人的关系

波伏娃:我们认识后,你马上就对我说,你是多伴侣化的,你不想把自己限制在一个女人身上或一个恋爱事件上;我理解了这一点,而事实上你有一些恋爱事件。可以说你喜欢的所有女人,要么就是很漂亮,要么至少是十分有吸引力和充满魅力的。

萨特:对,我喜欢同一个漂亮的女人建立关系,因为这可以发展我的感受性。美、迷人,等等一一这些都没有理性的价值。你也可以说它们是理性的,因为你可以对它们作出一种解释,一种理性的解释。但你爱一个人的魅力时,你是爱某种无理性的东西,即使思想和概念可以在相当程度上解释魅力。

我回顾自己的一生,对我说来女人给了我许多东西。没有女人我就不能达到我已达到的这种程度——而你是在第一位。我发现你具有我要求于女性的最重要的性质。因此,这把其他的女人放在一边去了——例如,她们可能只是长得漂亮。岀现这种情况是因为你体现的东西比我希望于女性的多得多,别的人则较少,这样她们也较少卷入。

波伏娃:我们最好不要谈到我。

萨特:好的。

萨特和波伏娃

波伏娃:一般说来,你选择的女人都是很聪明的。

萨特:对的,一般说来,她们是聪明的。不是我希望她们聪明,而是她们立即表现出某种感受性之外的东西,这就是聪明。于是我可以同女人好几小时好几小时地谈话。

我同男人一旦谈完政治或别的事情我就准备立即结束谈话。同一个男伙伴一天谈两个小时,而第二天也不再见到他,这对我已经足够了。同一个女人,我可以谈整整一天,第二天又开始接着谈。

身体

波伏娃:你一生总的说来同自己身体的关系怎样,是好还是坏?

萨特:总的说来不是很好。你是说对身体的主观感受,是不是?

波伏娃:是的。

萨特:我认识许多朋友,他们谈到身体感受上的愉快。身体上的,在滑雪时,游泳时,等等。我没有这种感受。滑雪时我主要是担心摔倒,这是我的身体的感受。平衡体现了一种不断的威胁。游泳时我又担心疲劳。

波伏娃:我原以为你喜欢游泳。

萨特:我喜欢游泳,但喜欢并不意味着有一个令人愉快的身体上的感受。游泳不是特別令人愉快的,有无数我喜欢的不是我身体的东西——波浪上的太阳,水流,波浪,温度,湿度。我喜欢这一切。我喜欢这水;但身体本身是感受的主体:总的说来这种感受是不太愉快甚至是不愉快的。说得更广泛些,我散步时——比如说同你一一我感到疲劳。首先来的是疲劳的先兆,一种突然袭来的不愉快的感受,然后是疲劳自身。

萨特

波伏娃:是的,我们已经谈过这一点。就我说来,我觉得疲劳是一种有点令人愉快的状况,只要它不是继续得太长,只要我总是可以停下来,放下我的帆布背包,坐下来,而你觉得这令人不快。

萨特:对。

波伏娃:这是你总是不喜欢“放松”的原因吧?你在你母亲或别的人那儿看到放松的情况,你总是非常不喜欢——这也是我谈到放松的原因——这是一种抵触情绪吗?

萨特:是的,我想是这样。对于人应该是什么的问题,我有一种想法,这种想法不包含任何放松的思想。广泛地说,我认为我的身体根本上是某种活动中的东西。而一切关系到退缩或一般机体感的东西——都不值得注意;我的身体应该延伸出去,在我的意识之外。值得一提的是我完成的活动——散步的活动或抓住一个物体的活动。我记得我还是小孩时,就把自己的身体设想为一个活动的中心,而忽略了感知和被动性的一面。显然一个人多少应该总是这样看冋题:手是某种活动的东西,它也可能是某种忍受痛苦的东西——例如受到粗糙衣服的摩擦或坚硬东西的打击。但对我来说,这完全是次要的,我首先想到的是活动。

食物

波伏娃:我们谈一个我们几乎没有涉及的主题,就是你对食物的态度。这个问题你有什么可说的吗?

萨特:说实在的,我喜欢吃的东西不多。有些东西我不吃,比如西红柿,我一生中几乎没吃过它,并不是觉得西红柿令人不快或味道使人厌恶。我不是很喜欢它,于是我决定不吃它。

波伏娃:除了西红柿,你最不喜欢的东西还有什么?

萨特:甲壳动物、牡蛎、水生贝壳动物。

波伏娃:水生贝壳动物和甲壳动物哪些地方使你觉得讨厌?

萨特:我觉得甲壳动物跟昆虫相似,它们之间有关系。昆虫生活在空气中,甲壳动物生活在水中,但它们亲等关系相同,而且都有那样让人厌烦的含糊不定的意识,最主要的是,它们有一种我们日常生活中完全缺乏的外壳——对我们的世界说来几乎是完全缺乏的——这使它们完全与众不同。我吃一个甲壳动物时我是在吃某种属于另一世界的东西。这白色的肉体不是为我们创造的,它是由另一个宇宙窃取而来。

波伏娃:你吃蔬菜时也是从另一个宇宙窃取它们……

萨特:我不太注意蔬菜的问题。

波伏娃:这有很大的不同。蔬菜是无意识的。而昆虫让我们不快的地方好像是,虽然它们属于另一个世界,但它们又被赋予意识。

萨特:蔬菜大概是没有意识的。烹调蔬菜是把一种确定的没有意识的东西变成另一种同样是没有意识的东西。而人的世界接收了这东西。蔬菜被烹调时就不再是蔬菜,而变成一盆汤或一堆弄好了的色拉。

波伏娃:在你不喜欢的食物中,还有你从来不吃的东西吗?

萨特:还有水果。如果我想吃甜东西,我宁可吃人造的东西,一块点心或一个果馅饼。在这种情况下,它们的外观、它们的构成甚至它们的味道都使我想到它们是人按照某种目的制造的,而水果的滋味却是一种偶然的情况。它在一棵树上——它在这地方,在这个草地上。它不是为我而在那儿的,它不是因我而来。是我决定把它选为一种食物。

另一方面,一块糕点有一种整齐匀称的外观,例如类似一块巧克力或咖啡小蛋糕的外观。它是由糕饼师傅在炉中烘烤而成,等等。因此,这完全是一个人类的物体。

波伏娃:换句话说,水果是太自然化了。

萨特:对。食物应该是人制作的结果。而面包就是这样的。我总是认为,面包是一个同别人的关系。

金钱

波伏娃:对于财产你有过什么奢望吗?你想到过你有了钱以后的形象吗?

萨特:没有,完全没有。我从没有想过我以后会有钱,从没有。当我想成为一个作家时,我想的是制作一些不一般的书,但我没有想过它们会给我带来多少多少钱,在某种意义上说,钱对我是不存在的。我得到它然后花掉它。我只要有钱就自由自在地花。钱对我就像是给了我而我又把它拿岀来共用的资金。在巴黎髙师我常常帮助同学。我拿出了许多钱。

波伏娃:我知道。我在高师刚同你结识时,你已有了慷慨大方的好名声。特别要指岀的是,你同一个姑娘外出时,你是做得非常漂亮的。你同朋友们外出,这就是说,你们去上好饭馆——最后,你们花光了你所有的钱。

萨特:我的确是常常这样做,但在我看来这并不是一个慷慨的举动。我随便拿出我的钱,因为我没有挣得它的深刻印象,它对我说来只是一种符号。当然要有许多这样的符号才会有许多东西,但一个人是可以设法得到它的。

萨特和波伏娃

波伏娃:在这种对钱的冷淡后面,是不是隐藏着你对自己是一个国家的雇佣者,未来是有保证的认识?这种保证当然是有限度的,但十分可靠,你担心过自己未来的物质生活吗?

萨特:没有。我从没有担心过它。你可以说这是很早就在人们心中存在的方式。在我看来,钱是学生每日带给我的,我花在使自己愉快的东西上,后来我有了国家为我的教学活动而给我的钱,我以同样的方式花了它。我不认为生活是由逐月的钱来维持的,这些钱用在买衣服、交租金等等事情上。我不以这种方式看问题,我看到钱是必要的,一个职业是一种弄钱的方式,我的生活应该是我已了解的教师生活,然后显然是写书,这无疑会给我一些额外的东西。

波伏娃:你对他人的钱有什么看法?我的意思是,你看到非常富的人和非常穷的人时有什么反应?

萨特:我见过许多非常富有的人。有些同学的父母是很富的。但我也知道有很穷的人存在,我把贫困看成是应由政治工作予以摆脱的社会丑事。

自由

波伏娃:你写《存在与虚无》时我们谈到这个。你说,一个人在任何境况中都可能是自由的。在什么时候你就不再相信这一点了?

萨特:很早。我有一个关于自由的朴素理论:一个人是自由的,他总可以选择自己要干的事情,一个人面对别人是自由的,别人面对你也是自由的。这个理论可以在一本很简单的哲学书中找到,我用它来作为我定义我的自由的一种简便方式;但它并不符合我真正想说的东西。我的意思是,一个人即使他的行为是由外部的东西引起的,他也要对自己负责。每一种行为都包括了习惯、接受来的思想、符号的成分。于是这儿就有某种来自我们最深沉的东西和关系到我们原始自由的东酉。

萨特及其手稿

波伏娃:现在你怎样看待自由?你的自由和一般说来的自由?

萨特:就我的自由说来,我没有改变。我认为我是自由的。跟许多人一样,我在一定程度上被异化了。在战争期间我受到压迫,我是一个战俘。我当战俘时,我是不自由的。但我经受这种战俘生活的方式中具有某种自由。我不知道为什么,但我认为自己几乎对于一切对我发生的事情都负有责任。当然,是在被给予的处境中的责任。但总的说来,我在一切我做过的事情中遇到了我自己,而我不认为自己的行动由一种外部原因决定。

一生

波伏娃:我想请你总起来谈你怎样看待自己整个一生。

萨特:我总是把每个人的生活看作某种贴近和围绕他的东西。总的说来,我大致上是以这种方式来看待自己的一生和所有人的一生——这有一种带着知识的获得,最早的体验、冒险和一系列感受逐渐扩展的线状的开端。

然后从某种年龄开始,这随着一个人的变化而改变,这部分是因为他本人,部分是因为他的身体情况,部分是因为环境,生命走向终结,正像诞生是开始一样,死是最后的完结。但在我看来这个终结的时间是伴随着朝普遍的不断的扩展。一个正走向死亡的五六十岁的人同时学得和体验到同他人、同社会的关系,越来越广泛的关系。他学得了社会的尺度;他学会了对他人和自己的生活进行反省。在这些情况下,他变得丰富起来然而已接近死亡。某种形式走向自己的结束,同时这个个体又得到了知识或普遍的思想方式。

萨特与波伏娃之墓

死亡与上帝

波伏娃:我很想知道你的最大的过失是什么。

萨特:噢,当前没有什么特别重大的过失。但我想我以前有过一些。

波伏娃:总之是有过一些错误。这是肯定的。

萨特:是的,是有一些错误。简单些说,我认为这是一个走向瓦解的生命。一个人的一生决不会从头到尾都是一致的。倒不如说它……

波伏娃:倒不如说它被耗干。

萨特:它在消散,它被耗干。我略去这个耗干的时期——我并不因此而伤心,因为这是人们共同的命运——我想我有一段好时光,这是从三十岁到六十五岁,在这段时间我能够抓住自己,要开始做什么事也不是很困难。在这个持续时期,我能够很好地运用我的自由去做我想做的事;我可以运用和展开某些思想;我做了我希望做的事——也就是说,我写作,这是我一生最根本的东西。我成功地实现我七八岁时就渴望的东西。在多大程度上实现了?我没有去想,但我写了我想写的东西,写了些有影响的书,人们在读它们。

这样,我临死恐怕不会像许多人那样说,“啊,如果我能重新生活一次,我会用另一种方式来度过它;我失败了;我没有把事情办好。”不。我对自己是十分满意的,我感到我确实成了自己所希望成为的人。如果我回首过去,回顾我的童年或青年时代,我可以看到,我要求于自己的东西比我业已取得的东西要少。那时我关于荣誉的想法是不同的。我想象自己只有很少一群读者,一群挑选出来的人,而实际上我现在几乎对所有人都有影响。这样,我临死时将是心满意足的。当然,眼下就死了不如再晚十年死,但即使这样,我也已心满意足了。而直到现在,死还没有成为我生活的负担,以后可能也不会。我想我们就在这里结束这个话题吧。

本文节选自