摘要: 民国十六年,即1927年,《顺天时报》也搞过一次票选,评梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生、徐碧云五大名伶新剧。可惜后来徐碧云染上烟瘾,又跟军阀姨太太搞婚外情被捉奸,不得不出去跑码头,等重回北平却台风萎靡、人气大减、

网剧《鬓边不是海棠红》将迎剧终。 此番热播,不光给一众腐友撒了糖,也顺带让国粹京剧掀起一波话题。 戏说终归是戏说,未必处处严谨,也不可能另做注解以科普。 我们突发奇想,创新作文,以期更全面地勾勒一幅民国梨园图景,并对京剧之种种做 更详细的讲解。 此文亦真亦假,真实处耙梳掌故,力求不苟,所言皆于鉴可查;虚构处谨遵剧情,未做发挥,所述俱不改传奇本色。

下了雪的北平是极安静的。从景山上往下瞧,到处都是白茫茫一片,很是素净,连故宫的琉璃顶儿也再不比民间的粘土青瓦更亮眼。西边妙应寺的白塔就像从雪里长出来的一样,兀自戳着,偶尔一阵风刮起,吹得铜盘上吊着的小钟铛铛的响。 才修过的金鳌玉蝀桥上行人不多,倒是北海湖面上有不少溜冰的。 穿过北海,再往北就是什刹海,东沿的潞泉居已经烧红了火炭,不时有烤肉香从棉门帘子里飘出来。 地安门外的商号差不多都上了门板,一阵鸽哨掠过,半空里群鸽盘旋飞远,早就停了报时的鼓楼只剩一抹金黄的夕阳斜映在上头。

1933年,俯瞰的北海团城、金鰲玉蝀桥、西苑三海

家家户户的炉子都挑开了,炊烟和着油腥味儿升起,掂扁担卖熟食的小贩也出来了,吆喝声串着胡同散开,清脆透亮。等天一擦黑儿,饭也吃好了,就有一些老少爷们儿一抹嘴嘬着烟袋杆儿出了大街门,拉车的也早早儿就到宅门儿或路口候着了,大伙儿都要去找点乐子。天桥、东安市场一带撂地儿的早已收摊儿,晚上的乐子无非是到八大胡同里搓麻将、吃花酒,或者上园子里听京戏。前门外大栅栏、肉市街、鲜鱼口、粮食店、珠市口、煤市街、旧刑部街等处都有园子,杨小楼、马连良、谭富英、言菊朋、奚啸伯、梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云一众的名角儿轮番登场,想听昆曲也有,韩世昌、侯益隆的班子算是顶尖的。不过这一天的人流儿大部分都涌向一处——商老板首演的新戏《赵飞燕》。

商细蕊《赵飞燕》

行当与男旦

话说这商老板是何许人呢? 实乃当今北平一等一的名旦,昔日慈禧老佛爷钦封的梨园尚书宁九郎只听了他一场《宇宙锋》,便封箱退隐就此让贤; 西北军阀曹万钧打平阳张大帅时,他站在城门楼子上唱《霸王别姬》,愣是把曹司令迷得停了大炮。 其实这商老板原本不是唱旦的,起小儿跟着他爹商菊贞学武生,还习会了一套了得的商家棍。 后来跟师姐唱旦玩儿,没想到唱出了兴趣,加上倒仓,便执意改行,从此在“商细”的名字后添了一“蕊”字,为此可是没少挨他爹的打骂。

梨园里改行当的名角儿不只商细蕊一个。同在北平的尚小云从小学的是老生、武生,后来才唱旦,但戏里依然化入很多武行的动作,世人都说尚派难学,便是因为要会的太多。程砚秋也是先习武生,后因扮相秀丽,改从花旦,再因嗓音极佳,改学青衣。高派创始人高庆奎,也是老生、花脸、老旦都唱,为此还得了个外号 “高杂拌儿”。商老板虽然改了旦,可生的功夫也没撂下,世人皆赞“文武昆乱不当,六场通透”。

昆曲《雷峰塔·断桥》中尚小云饰演的白娘子

其实梨园子弟学戏一开始是不分行当的,生旦净丑都学,到了一定程度,找个自己最擅长的行当,归为这一工下。很多票友、曲友一生都没归个行当,因为什么都会,现场缺什么就来什么。通常到了年底封箱时,为了答谢座儿的厚爱,演员往往还会唱一回自己行当以外的角色,这在行话里叫“反串”——“反”的是行当,不是性别,因为京戏里男人唱旦再正常不过了。

上溯前清乃至大明,梨园子弟便多是男性,由教坊管理,有专门的乐籍制度,戏子世代从艺,别无他选,若某人三代内有乐籍中人,连科举都没资格考。直到雍正爷那会儿才废了乐籍制度,兹此梨园子弟可四处组班,游走九州,庙堂之艺开始转向江湖。但直到清末,女人仍旧不能登台,除了权贵家养的“全女班”,戏里的女人都得男人来扮。这是没法子的法子,却也就此生出了一门独特的艺术,久而久之,男旦反倒发现和发展出自己的绝活儿。

从身量上来讲,男人戳个儿高,往戏台子上一站出挑儿,拢得住座儿;体力上也有优势,唱戏是件苦差事,铜丝编的凤冠,缀满了大玻璃珠子,一场戏下来个把小时,没点子力气光行头就扛不住,尤其武旦戏,扎着大靠和护背旗,从三张桌子高的地方下高(从桌子上往下翻),忒吃功夫;声腔上也有讲究,男旦是用假声,声音淳厚优美,不过分的高和尖,女人唱旦就往往调门太高,容易尖利刺耳,尤其在老旦的“衰音”塑造上,常觉突兀。1930年,焦菊隐弄了个中华戏校,倒是招了些坤旦学员,不过想突破戏迷们的审美习惯还且须时日,而且戏校里的武旦也基本还是招的男孩。

富连成社里练跷功的男孩。踩跷[cǐ],又叫踩“寸子”,以模拟小脚女人,是旦角的一个特技。跷分硬跷、软跷,木头制成,踩上跷后绑上跷套放下裤腿,只露出一点脚尖,脚后跟完全悬空。走起步来步伐较小,腰定而肩扭。尚小云、荀慧生都苦练过跷功,但后来废了。

粉戏、改戏、新戏

唱戏的女人少,听戏的女人也不多,早年间女人是不许进园子的。没有女人的园子成了爷们儿的欢乐场,也就自然生出了“粉戏”。头些天,商老板唱的那场《战宛城》就是“粉戏”,讲的是张绣的寡婶邹氏思春,与曹操有染,极尽风骚轻佻之能事,光是一双踩跷的小脚和手里的帕子就演出了万般风情。 民国这些年,女人不进园子的限制慢慢没了,有了女客,再按老法子唱粉戏就不合适了,于是有些角儿便开始改戏,像梅兰芳拿手的《贵妃醉酒》便变粉为正,程砚秋看家的《玉堂春》也是脱粉而雅。

首开男女同座先河的开明戏院,水牌上写着梅兰芳的名字

商细蕊也是爱改戏、爱唱新戏的主儿。 这出《赵飞燕》就是杜七爷新帮他写的,把程二爷听醉了的《长生殿》也是他跟杜七爷新改的——三天的戏文,删繁就简增益不足,浓缩出四个小时的精华。 但改戏不是轻省事儿,吃力不讨好是常有的。 座儿们习惯了老戏,不一定买新戏的账,反觉得这个角儿年轻气盛,自作聪明。 有的同行更是借机下绊儿,扣一个“糟改戏”的帽子,使劲踩乎。

改旧戏编新戏又是必须为之的,不然活不下去。园子一般晚上六点或六点半开戏,夜里十二点才散,一年三百六十五天,艺人们得唱三百天,像杨小楼这样的角儿一年就能唱四百多出。唱戏有个规矩,不能“翻头”,也就是说每天都得唱不一样的。不改不编哪那么多可唱的。

唱旦的名角尤其得改戏,因为京戏打根儿上起是以生为主,旦不过是陪衬,连身段都没多少,只有改戏才能提拔旦角的分量。梅尚程荀这四位老板都改过戏,也为此受过争议。梅兰芳改过《霸王别姬》,原本里边没有虞姬舞剑,梅老板觉得加这么一段才更拔起虞姬的巾帼之气;唱《汾河湾》的时候,他又给柳迎春加了身段,还得到了谭鑫培的赞赏。而像荀派的代表作《红娘》,程派的《锁麟囊》都是现写的新戏,尚小云老板的新戏《摩登伽女》里甚至把“苏格兰舞”和夏威夷“呼啦舞”都揉进去了。

程砚秋(左)、梅兰芳(中)、尚小云(右)之《西厢记》

文捧、武捧、人捧

话说回来,老戏迷不待见新戏,并非全然因为守旧。市面上不少新戏、改戏,样子实在粗糙,很多是艺人自己纂弄的,有的艺人大字都不识几个,谈何妙词佳句,什么“用目瞧”“马能行”“要让要让片要让,不能不能万不能”之类文辞不通的句子有的是,甚至还有前朝故事用了后朝典故的。更有的戏,自知词曲上占不着便宜,就动别的脑子:“戏不够,鬼神凑”,或者露胳膊露腿穿肚兜都算小意思,甚者在台上围个帐子,露出一只脚演摇床,末了从帐子里扔出股鸡蛋清。

商细蕊有一场《贵妃醉酒》就被座儿泼了开水,那戏是他自个儿改的,过后连他都说:“腔是一定没有问题的了,大约还是词吧。”他真正博得满堂彩的改戏、新戏全是杜七爷操刀的。这杜七爷可不一般,乃前清探花杜明蓊之侄,杜明蓊早年奉西太后谕旨给南府戏班填新词,一出《风月关》让老佛爷直称媲美关汉卿。七爷的戏词功夫,那是家传心授的。

杜七爷(左)与商细蕊(右)

名角儿背后基本都有个笔杆子撑着。商细蕊有七爷,梅兰芳有齐如山、李释堪(也作李释戡),程砚秋有罗瘿公、翁偶虹,荀慧生有陈墨香,尚小云有清逸居士溥绪、武侠作家还珠楼主,皆是旧式文人中的一时俊杰,梨园行管这些文曲星叫“文捧”。

笔杆子不光给角儿写戏,也用他们的笔替角儿吆喝。《赵飞燕》首演第二天,商细蕊挨了“搔首弄姿,丑态百出,好淫善媚”的骂。其实每逢新戏上演,隔天戏评就满天飞,这些多半是事先和报馆戏评家预先串通好的,有的捧,有的砸,有时能炒红,有时能搅黄,反正各怀目的,各显神通。七爷怒奔《北平时报》社,时报总裁薛千山惜才,顺势请七爷开专栏,七爷也借机夹带私货,在报纸上把商老板夸出了花、捧上了天。各家报纸都有此类专栏,“梅党”就帮梅兰芳开过“梅讯”“梅花谱”,荀慧生的“白党”甚至编辑出版过《戏剧月刊:荀慧生号》、《留香集》等。

《戏剧月刊:荀慧生号》

名角儿也爱跟文人贤达们交往,就算不能熏陶些文化素养,至少也可拔拔份儿,少几分九流之末的卑贱。晚清诸多名士,王闿运、陈三立、沈曾植、樊增祥、易顺鼎、张謇都是梅兰芳的铁杆戏迷,他们不断地题赠诗文予梅郎,吴昌硕、王梦白、齐白石更是亲自教梅郎画画,高瑞周则传授李式太极剑给梅郎。

有文自有武,所谓“武捧”就是财神爷,拿钱招呼,把座儿都包了,张罗人叫好儿,为角儿的衣箱行头一掷千金。程二爷就是商细蕊的武捧。中国银行总裁冯耿光则是梅兰芳的财神爷之一,真金白银地掏钱支持他去美国访问。罗瘿公借债七百大洋给程砚秋赎身,并亲自教他诗文书画;国民党文化派元老李石曾,从法国退还的庚子赔款中拨发十万大洋,让程砚秋赴欧洲考察法国戏剧。

从左至右三张照片分别是:程砚秋与罗瘿公;梅兰芳与冯耿光;商细蕊与程凤台

还有一种,是人捧,说白了就是“以身相许”。 早先园子未开女禁时,保不齐台上演戏会走点下三路,台下嬉笑呼喊,热闹成一团,为了捧角儿大打出手,到天安门内的松树林子里约架,实属常见。 女禁开了以后,大量的女戏迷爱看俊俏的生,也喜欢柔美的旦,阔太太便大把地直接往台上扔首饰扔钱,甚至有的捧着捧着就嫁了。 为男旦痴迷一生的大小姐也着实不少,梅郎就有一票这样的女戏迷。

打擂与票选

文捧和武捧都全了,才能形成“党”,梅兰芳有“梅党”,荀慧生有“白党”。有党,就有党同伐异。这些“伐异”,有时是同行相嫉,有时是戏迷挑唆。迷党总有这样一个倾向:他们心仪的角儿得是这个行当的第一,谁要想排到前面,不说角儿本人服不服气,戏迷们头一个不答应。那怎么证明自己的角儿更胜一筹呢?打擂和票选似乎成了角儿们梨园称王的必经路。

商细蕊这出《赵飞燕》就是拿来跟陈纫香陈老板打擂的,俩人还事先打赌,谁输了就挂戏一年,外加剃光头。这实在很少见,梨园行的打擂多半是暗打,两个班子相互掂量一下演员、剧目和四梁八柱,同时挂出水牌子,同一个时间段演出,有时连演一个月,看哪边更卖座,却未必要下多么狠的赌注。

梅兰芳和程砚秋也打过擂,说起来还得“归功”于迷党们。程老板早年拜过梅老板,后来又拜王瑶卿,最后创了“程腔”。程迷见程老板势头正盛,便怂恿他与梅兰芳一争旦角儿圭臬。1936年梅兰芳回京演出,每礼拜一至五在第一舞台贴演,其他名伶纷纷歇演,避其锋芒。程迷们反倒鼓励程砚秋在礼拜一至三的同时段,在前门外的中和戏院唱对台。只可惜不论声望还是票房,程迷们的“超梅”夙愿最终未了。

中和戏院的戏单

商细蕊真正在北平梨园甚至整个中国梨园成为头份儿,还是夺了梨园魁首之后。所谓梨园魁首其实是《北平时报》搞出的一个噱头,为的还是自家报纸的名声和销量。但因为魁首是票选,所以公信力还是很可以的。这回票选,商细蕊本来和宁九郎同票,是宁九郎自己又投了一票,把魁首给了商细蕊,还差人赠匾“金台魁首”,并带话“雏凤清于老凤声”,提携晚辈的意思再明白不过。

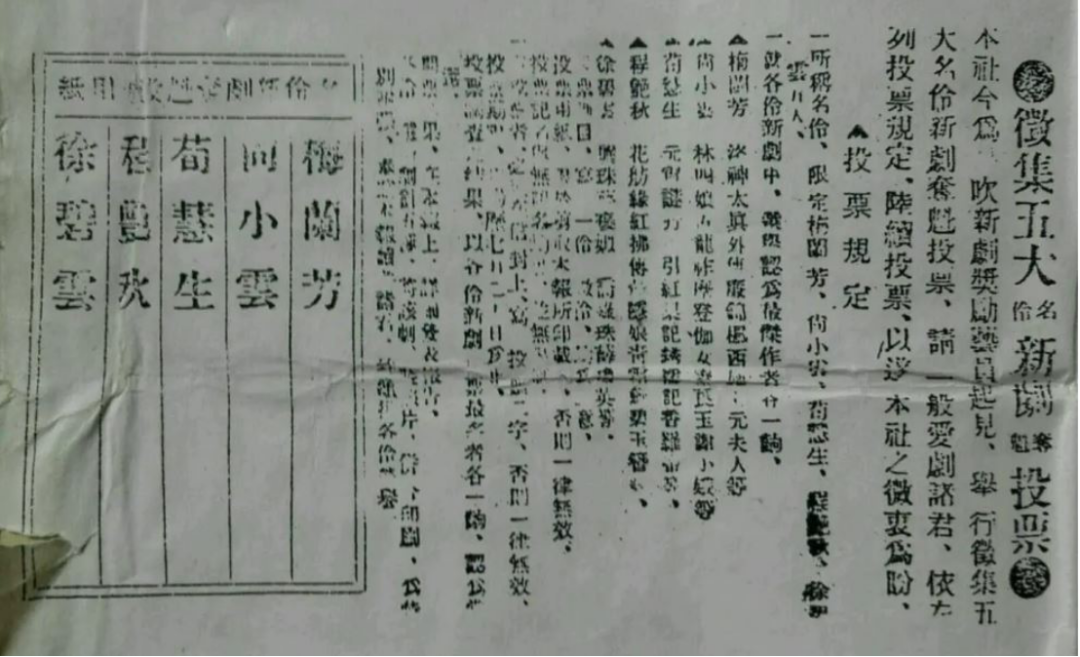

民国十六年,即1927年,《顺天时报》也搞过一次票选,评梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生、徐碧云五大名伶新剧。可惜后来徐碧云染上烟瘾,又跟军阀姨太太搞婚外情被捉奸,不得不出去跑码头,等重回北平却台风萎靡、人气大减、辉煌不再,反而跟朱琴心、黄桂秋、黄玉麟被称为“四大霉旦”。而梅尚程荀最终叫响了“四大名旦”的美誉。

《顺天时报》刊登的投票启事

《顺天时报》刊登的投票结果

白云苍狗,风华渐逝

商细蕊也好,梅尚程荀也罢,能红透了天,是时势的造化。若不是民国之前两年,也就是1909年,“通天教主”王瑶卿首开旦角挑班的先河,旦角的出头之日还不知要晚来多少年。作为九流之末,做伶人本就不容易,男旦尤艰。军阀欺侮男旦,新派文人攻击男旦,陈独秀、鲁迅讽刺过梅兰芳,钱玄同管小嗓称“猫叫”,郑振铎说男旦是“人妖”,甚至有时还被怀疑是同性恋,老舍的小说《兔》便隐晦地写到了这个。就像宁九郎对商细蕊说的:“唱戏唱到这个名气,在你身边的人,不是恨着你的,就是有求于你的,知己无二三。台上是帝王将相,台下是九流之末。这一生庄周梦蝶,两厢皆妄。”

王瑶卿(左)、王凤卿(右)之《四郎探母》

男旦之难还在于舞台生命的短暂,青春一过,声音有可能塌中——中气不接,底气不足,逢高不起,平槽而无立音,滋花冒嚎——身形也容易发福。若是唱生的、唱净的发福许倒没多打紧,旦一发福就看不得了。早年和梅兰芳齐名的有位王惠芳,两位并称“兰惠齐芳”。据徐慕云《故都宫闱梨园秘史》记载,王惠芳成名后喜欢架着大鹰进山,没多久风吹日晒,皮肤和嗓子都不行了。程砚秋跟商细蕊一样嗜食,后来人到中年便自然发起福来,加上本就人高身长,更为显眼,报刊谑云:“好大一个旦!”,甚至上海观众直接唤其“大阿福”。

太平日子尚难抵灾祸横生,更何况动荡时局、忧患岁月。1937年,抗战伊始,北平沦陷,城里的戏班子走的走、散的散,梅兰芳蓄须明志,程砚秋西山务农,荀慧生义演资军,马连良“奉旨唱戏”、抑郁成疾。再往后十二载,连年战争,满目萧条,一片混乱,北平梨园生计弥艰,也显露着更剧烈的分化。待到1949,便是另一个时代,又一段故事了。所谓盛极而衰,京戏的黄金时代早已在不期然间远去了。白云苍狗,风华不再,倒应了商细蕊后来那出《凤仙传》的末了一句——

“百年分离在须臾” 。

撰文 | 徐鹏远、侯磊、李牧谣

图片 | 网络