摘要: 60多岁的常玉虽然也还常和朋友走动,但内心是真寂寞。他依旧画女人体,画植物,并开始画小动物。他有时会对着植物说话,放音乐给它们听。冬天,屋顶的窗户破了,漏风漏雨,他把梯子靠在桌子边,爬上去糊窗户

| 见叔

一到拍卖季,常玉肯定是要常常刷屏朋友圈的。不管你看不看得懂现代艺术,也不管你知不知道那一代留法艺术家们的往事,你能懂常玉,也觉得他懂你。

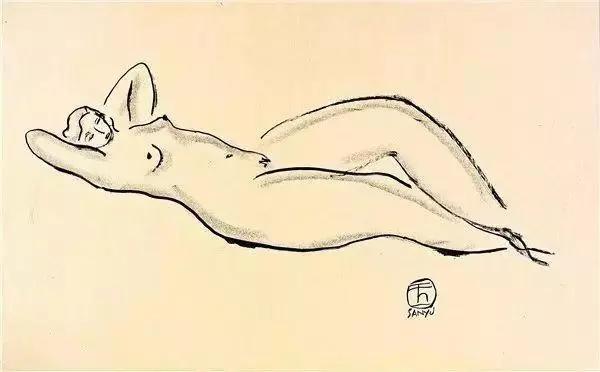

刚刚在香港苏富比以1.98亿元落槌、刷新常玉个人拍卖纪录的这幅《曲腿裸女》,相当“常玉”,又很不“常玉”。

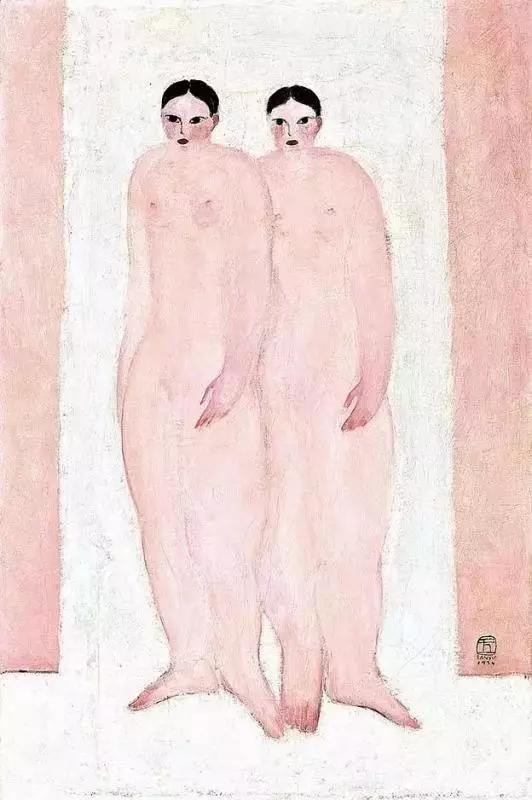

说这幅“最贵大腿”很“常玉”是他一如既往的符号:女人胖,盆花瘦,动物小。极简,好懂,又好看。一眼能辨。

说它很“不常玉”,是和他年轻时的那些被徐志摩称为“宇宙大腿”的旖旎裸女不同,这张画少了更多迎面而来的欲望,线条也不再是书法般的飘逸。《曲腿裸女》里,金石感的线条,笔意如刀,既刚硬,又果断,既是人体,更是山水,是造化。是历经一生后的告白。

网上常玉的资料实在不少。但我还是用这篇有点长的文章,重新讲述了我所理解的常玉。你要是有时间,欢迎和我一起进入常玉的世界里。

1

是的,这是晚年常玉。是他传世最大尺幅的祼女画,也是他人生最后一件裸女作品。

这个时候的常玉已经身无分文。根本没法支付模特的费用。他晚年时的裸女画,常常是从时尚杂志上剪下美女照片作参考。

对年轻时经历过挥金如土的人来说,这样的落差难以想象。常玉因此被人称为是“贾宝玉”一样的玉。

在巴黎的时候,有次徐志摩参观常玉的画室,笑话他的沙发太过破旧,这位温柔贵公子回答道 :“别看低我这张弹簧早经追悼了的沙发,这上面落坐过至少一二百个当得起美字的女人!”那时的常玉,钱多,花得也快。手头再没钱,也要用来雇女模特。他说,“我就不能一天没有一个精光的女人耽在我的面前供养,安慰,喂饱我的‘眼淫’。”

“罗芙奥香港2011年春拍”常玉《五裸女》以1.2832亿港元成交,创出当时华人油画最高价

1965年,65岁的常玉在漏风漏雨的巴黎居所里画下这幅《曲腿裸女》时,更像是面对记忆中的女体。这张水平躺卧,双腿一横一竖屈曲交叠的裸女,他少有地用了由下向上的仰视视角。看上去的寥寥几笔,却似用尽气力,回望一生过往。

一年后孤独终老的常玉就去世了。下葬时,没有一个亲人。替墓地付钱的是法中社区服务协会的一名叫Jean Toan的越南会员。Jean Toan在当地开了家餐馆,常玉在食不裹腹的时候曾给他打过工。

看上去,常玉的一生典型的高开低走。去世前不久,他在一封给好友的信里说,“在经过一生的绘画探索之后,我现在终于懂得如何绘画了。”

2

常玉去世后的十年间,他的画作都依旧无人问津,据说成捆地出现在巴黎的拍卖市场,售价只有数百法郎。他的四川老乡、林风眠的学生席德进在台湾美术杂志《雄狮美术》上发的一篇文章里提到常玉,说他是“终生失败的画家”,是被女人和性毁掉的。

这么说常玉,是太用世俗的眼光和价值取向来衡量他了。常玉恰恰很难被归类。他太不世俗了。

他年轻时,家世好,父亲常书舫是当地画师,长兄常俊民创办了四川最大的丝绸厂,家产雄厚,人称“常百万”。常家后来还在上海开了中国第一家牙刷厂。钱来得太容易,公子常玉把钱没当回事。一收到家中汇款马上挥霍一空,偶然卖掉一幅画作,也要立即宴客或者送礼给朋友。他自己穿着讲究,喜欢打网球,常在咖啡馆里一边喝咖啡一边看《红楼梦》或拉着小提琴一边画画。完全不知人世多艰。

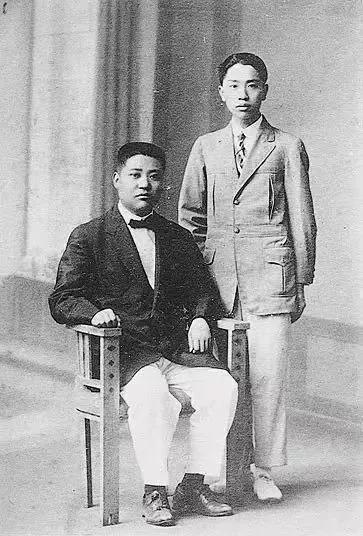

常玉和长兄常俊民(左)

1925年刚到巴黎的常玉(前排右)与友人

在留学巴黎的穷学生,不少得到过常玉的接济。他也乐于慷慨待人,经常请别人吃地道的中国菜,喝伏特加。

巴黎的黄金时代,常玉好友王季冈的回忆常玉“其人美丰仪,且衣着考究,拉小提琴,打网球,更擅撞球。除此之外,烟酒无缘,不跳舞,也不赌,一生爱好是天然,翩翩佳公子也”

但就在常玉30岁出头的时候,这样的好日子嘎然而止。他的大哥常俊民罹患肝病去世,丝绸厂很快在外资倾轧中倒闭。常家的支柱就这么一夜间倒了。即便如此,我们这位从来没有为钱发愁的常玉,突然被孤悬海外,竟然也没有太慌张。他就是对“钱”这种东西没概念。依旧没把钱当回事。更离谱的是,他在巴黎过了六七年潦倒生活后,回老家继承大哥的遗产,分到了一笔不小的钱。这笔钱竟然在他回巴黎后很快就全花完了。

常家的的德合丝厂,1999年常玉长侄孙常泽森摄于旧址处

他是真不在乎。他甚至连自己的年纪、生死这些都没怎么放在心上。1963年10月,台湾国民党的三位官员黄季陆、陈源和傅维新访问法国,黄季陆是常玉的四川籍老乡,特意前去拜访,参观常玉在法国的工作室。傅维新曾回忆过这次见面的场景:当时黄季陆问常玉,你今年多大年纪了?常玉回答说:不记得,大概六十岁了……只要身体好,过得快活,也不觉得年纪有多大。

1963年黄季陆、傅维新等三人访问常玉巴黎画室

常玉就是这么个可以活成渣渣,但心底纯粹到世界在他眼中只有黑、白、粉这几种颜色的“浪子”;就是这么个做过许多件事都很“混”,但你不忍心骂他“渣男”的人。你一看到他的画,画里面梦境般的忧伤,纯净得心都会化了。

常玉画女人体、画动物,画完之后,会在作品的背景上仔细、匀称地描上许多中国古代福、禄、寿的符号。画静物花卉时,会在花盆上以细致小楷,题写一些古诗词,比如宋代理学家程颙的名句:“万物静观皆自得,四时佳兴与人同。”

对女人也是如此。虽然常玉自己嘴上说得赤裸裸,但他内心对女性美是充满了赞美和仰望的。最开始,他的女人体大多用中国毛笔勾边,水彩颜料渲染,有一种即兴速写的酣畅感在其中,下笔肯定,女性的大腿被不合理地夸张,肉的体积感壮硕如山倒,带着喷发的温度。他用东方的书写方式,去展现东方讳莫如深的题材。

慢慢地,常玉的女人体就成了越来越多的线条和点的组合。它们是界限,也构成了内容。其实都是他和自己的内心和欲望真诚交流的产物。好友庞薰琹回忆常玉:“最有趣的是他把周围的人,不管是男的女的,年轻的或中年人都画成是女的裸体。”

常玉不具备世俗生活的能力,但他与生俱来具备一种消解世俗的能力,这种能力对他和他的亲人来说,百无一用,但在他的画里,就成了那种独一无二、超凡脱俗的干净。

徐志摩的《巴黎的麟爪》里,记下了常玉成天对着裸女,看见了什么呢?

“人体美是这样的,有的美在胸部,有的腰部,有的下部,有的头发,有的手,有的脚踝,那不可理解的骨胳,筋肉,肌理的会合,形成各不同的线条,色调的变化,皮面的涨度,毛管的分配,天然的姿态,不可制止的表情——也得你不怕麻烦细心体会发现去,上帝没有这样便宜你的事情,他决不给你一个具体的绝对美,如果有,我们所有艺术的努力就没了意义……说起这艺术家审美的本能,我真要闭着眼感谢上帝——要不是它,岂不是所有人体的美,说窄一点,都变成了古长安道上历代帝王的墓窟,全叫一层或几层薄薄的衣服给埋没了!”

3

用世俗的眼光来看,常玉随时都可能成功。他的才华本来是藏不住的。

常玉29岁的时候,到巴黎没多少功夫,他就被巴黎的大收藏家H·P·侯谢注意到了。侯谢看到这么一位清新的东方面孔,非常惊喜,在日记里夸奖常玉“真是了不起,而且才正在起步中”。也记住了那个独具一格的东方签名:颜料未干的时候,迅速用笔刮出线条,上面是一个“玉”字,外面用框框住,既像国画中的印章,又仿佛一个中文的“国”字,下面签上“San Yu”。

最先发现常玉的收藏家兼经纪人、文学家亨利·皮尔·侯谢(Henri-Pierre Roche)

这个夸奖意味着什么呢?就像王牌经纪人柴智屏看上了当年的F4。“火”是近在咫尺的事了。侯谢是毕加索、杜尚等人的经纪人,本身也是出色的文学家。巴黎另一位大佬斯坦因说,交游广泛的候谢有个最大的本事,就是“能把任何人介绍给任何人”。

得到侯谢的欣赏,意味着巴黎主流社会的大门已经对这位东方公子打开了。侯谢也确实发挥了他的神通,帮助常玉结识了毕加索、马蒂斯等一众艺术家,毕加索还为常玉画了油画肖像。命运的垂青就是这么容易!而同在巴黎的艺术留学生们,勤奋如徐悲鸿,才华如林风眠,都还是离这个主流社会的“边”都没碰到。

1930年春风得意时的常玉,在巴黎寓所中

侯谢当年常在日记里记下他和常玉的社交活动,比如1930年4月7日:“在常玉家中吃饭。他从材料的准备开始,精心烹调出一桌色香味俱全的中国菜肴,真是迷人。他出示了数件于涂满色彩的画布上刮出图案的新作品,我买了两小件。”侯谢的收藏和替常玉的站台,让常玉多次参与秋季沙龙及独立沙龙展,特别是在欧洲地位很高的法国杜勒里沙龙。

就这么气人。比常玉大五岁的徐悲鸿估计那时候在巴黎的租所里咬紧牙关默念“我命由我不由天”。

就这么气人。常玉自己对这老天垂青所得到的一切,依旧是:不在乎!他大手大脚花光了钱,然后一点都不见外,把侯谢当他亲大哥了。常玉在给侯谢的信中写道:“现在我口袋里只剩下不到十块法郎。”他觉得侯谢给他的一切也是理所当然。一些合作的出版社,也常常被常玉放鸽子。

两个人的关系就这么开始恶化了。侯谢给常玉的信里写道:“好像我们彼此都要多占对方一点便宜。”1932年二人分道扬镳。

“由于他的放任和不善利用时机,落得终生潦倒。”吴冠中有次在一篇回忆文章里这样写常玉。

但在常玉的辞典里,压根就没有“时机”这个词,也就无从谈“利用”。常玉对钱有多不敏感,他对市场就有多不在乎。在侯谢替他打开巴黎大门的那几年里,巴黎有相当多的画商都对常玉的作品表现出巨大的兴趣,但是常玉却头都不抬:拒绝合作。在他看来,市场是个什么鬼东西!

后来“决澜社”运动的发起人庞熏琴从常玉这位导师加好友处得到了两个忠告:第一,不要接受学院化美术教育;第二,千万不要相信画商。

庞熏琴亲眼多次看到常玉被人包围,要买他画的线描人物,常玉把画送给了人,拒绝了人们送给他的钱。有画商找上门来要买他的画,常玉也一一拒绝,但并不拒绝别人请他吃饭。庞熏琴说:

“人家请常玉画像,他约法三章:一先付钱,二画的时候不要看,三画完后拿了画就走,不提这样那样的意见。答应这些条件就画,否则坚决不画。”

如父的长兄常俊民走了,本可以帮助常玉在法国艺术界名利兼收的合作伙伴侯谢走了,想和常玉做生意买画卖画的人根本走不进他的世界。

所以,常玉的生命,基本上,就是重要的人,不断离他远去的过程。1927年,他和一位法国男爵的女儿、也是他的学生玛素陷入热恋,1929年结婚。结婚当天,玛素按照中国习俗穿了一身红色的衣服。常玉爱马,也常常昵称妻子玛素为“Ma”。这段婚姻仅仅维持了两年,细节比较模糊,我们只能从徐志摩的信件里知道,穷又花钱无度的常玉有一次甚至把玛素母亲送给她的珠宝拿去典当了。离婚的原因大概是常玉对女人过于“博爱”的态度。

左:常玉,《玛素像》,1928年,铅笔纸本

右:玛素·夏綠蒂·哈祖尼,约1925年

玛素后来应该爱着常玉,直到晚年还保留着常玉从中国家中给她带来的翡翠首饰,但是她无法回头走回和常玉的婚姻中来。几年后赴摩洛哥另嫁他人。

常玉终生没有再婚。但无论富贵还是贫穷时,常玉一生都有女人缘。他在1945年前后爱恋过一个少妇,之后又有过好几个模特情人。1956年,张大千到巴黎举办个展,常玉还特别介绍自己的年轻金发女友给他当模特儿,张大千为常玉女友画了幅像。

张大千画的常玉女友

他有幅作品叫《黑马、白马》,背面是《豹》。他在豹子的前蹄子处写了一行字:“此画经两个时代方成,起画在1930年黑马当成白马未就成全。成就在1945年,在这个时代我爱恋一少妇,因她而成此画,这幅画已属于她后绝离。此画仍为此,玉记。”50岁的时候,常玉和他的19岁的德国女模特同居,但不久也分手了。

事实上,在他30出头的时候,老天给了常玉世人都想要的一切,然而,常玉不想要。老天就都收走了。

1932年,“世俗”认为常玉应当采纳和拥抱的那个世界已经离他远去。

4

1932年,公子常玉成了常玉,但他心里依旧是名公子。

两年后,常玉的生活难以为继,不得不找到一家餐馆打工,以解决生计问题。薪资连一千法郎都没有。他几次成为餐厅的服务员。也做过陶艺,做过水泥工。50年代左右,迫于生计的常玉又找到一家中国仿古家具厂打工,日常工作是绘制彩漆屏风和器物,总算是和他的手艺有点关系了。

这么落魄的时刻,他真没有一点顾影自怜,依旧不在乎。这位公子当时心里在想什么呢?他结合自己打网球的经历,在构想一种叫“乒乓网球”的运动:规则和网球,但是用一只类似羽毛球的球拍来击打比乒乓球稍大的球,球场面积要小于壁球场地,全场漆成红色,以白线围边,在室内和室外进行皆可。这个听起来不靠谱的运动,常玉一度想要把它推广到全世界。

这个时期照片上的常玉竟然一点看不出他是个要四处打工来谋生的落拓者。还是一如即往的“翩翩佳公子”。

1956年在朋友家的常玉

50年代常玉和友人

在食不裹腹的时候,他在思考艺术如何超越时代。他写了一篇《一位中国画家对毕加索的见解》,讨论的问题放到现在都不过时:

“假如伦勃朗活在现代,我敢保证他的画风绝不会跟以前一样。绘画一定是与时俱进的,时尚也是如此。当你走进裁缝店,想必你不会跟裁缝师说要订制伦勃朗那个时代的洋装。毕加索画中的变形,只不过是第一步而已。我们的种族太古老,身体太脆弱,人生太短暂。”

“我们必须寻找新的上帝。会赐予我们永恒的青春与力量的上帝......我们可以随心所欲创造人类的外貌,看是要四个眼睛,一双眼睛在前、一双眼睛在后,还是要四条手臂或四条腿。我们也可以创造出跟金刚同样巨大的人类。”

40年代后期巴黎解放日报,常玉所著《一位中国画家对毕加索的见解》一文

前几天看到田朴珺小姐的大作《三代人才能培养一个贵族》,见叔惊讶得下巴都合不上:原来贵族是田小姐的“承礼学院”可以训练出来的!田小姐除了烧得一手好红烧肉,竟还习得了日不落帝国贵族的礼仪,要拿来惠泽中国的富人们。

建议这位王石新夫人,不用万里迢迢向大英求法学礼仪,要知道什么是贵族,先可以了解下中国的常玉吧。

回头继续说常玉。但难是真难。德军占领巴黎之后,重要物资实行配给,常玉买不到也买不起绘画材料,他想了个办法,就用油漆替代颜料,用廉价的纤维板或聚合板代替高成本的油画布。画材劣质竟因此成为了他晚期画作的一个特点。也因此,常常随着时间,画面剥落。这是常玉的“黑色时期”。

但他的作品和年轻时作品的柔情相比,多了更多生命的份量。吴冠中曾说常玉晚期作品的线条是“乌黑的铁一般的线”,“不再是迷梦,是一鞭一条痕的沉痛”。在这样的背景下,你再看《曲腿裸女》,体会是完全不同的。

常玉晚期画的盆景,枝叶极茂密,极伸展,花盆却小得不成比例。“他物质越是缺乏的时候,画出来的风景反而越饱满,枝叶茂密,繁花艳丽。民间的图腾都画上去了,食物都画上去了,佛手瓜,葡萄,枇杷,还有喜鹊。他不再局限只用黑、白、粉红三种颜色,用的每个颜色都很亮,很满,很漂亮。”

48岁这年,常玉认识了生命里另一位贵人:罗伯特·弗兰克。摄影家弗兰克和常玉一起共用工作室两年,他也是真心欣赏常玉,倾尽全力帮助常玉出售作品。但已经失去市场的常玉,要再想回到市场已经很难了。1950年,弗兰克为常玉在纽约曼哈顿区的巴撒朵画廊举办了一次个展,展出常玉从巴黎带来的那29幅画作。这次展览的作品,一幅也没能卖出去。

弗兰克曾经试图说服自己的表哥,一个法国商人,买常玉的一幅小画。法国人不想出钱,只想用一台小打印机交换。常玉拒绝了,他说:“我不需要一台打印机。”

1997年,正是这位弗兰克找到了常玉的无名墓地——一块编号为TR/1296/1966的水泥板。他出资重新修葺,让墓碑上重新有了“常玉”的名字。

公墓里常玉最早的无名水泥板墓碑,和1998年罗勃·弗兰克与衣淑凡在修整后常玉墓地的合影

60多岁的常玉虽然也还常和朋友走动,但内心是真寂寞。他依旧画女人体,画植物,并开始画小动物。他有时会对着植物说话,放音乐给它们听。冬天,屋顶的窗户破了,漏风漏雨,他把梯子靠在桌子边,爬上去糊窗户,结果不小心摔下来,不省人事,还是楼下门房听见声音不放心,上来查看,送他就医。

1965年冬天,不多的几位圈中朋友为了常玉高兴,替他在朋友勒维家的花园别墅办了最后一次画展,赵无极、朱德群、潘玉良和席德进等都去了。那是他们最后一次见面。几个月后,常玉在自己的寓所死去,被人发现的时候,他胸口横放了一本书,房间里都是瓦斯气味。他甚至用厚纸板做了一个盒子来遮盖不久前受伤的脚踝,防止睡觉时触痛伤口。

根据邻居、艺术家帕契可太太回忆,常玉有一枚从不离身的碧玉指环,是从家乡带来的,跟随他很多年,他死后,这枚美玉竟然也神秘地失踪了。让人想起贾宝玉的那块“通灵宝玉”。

常玉去世前不久,他和好友达昂保持着频繁的电话联系,他告诉达昂:我开始画一张画。

达昂:是什么样的画?

常玉:您将会看到!

达昂:那要等到几时?

常玉:再过几天之后……我先画,然后再简化它……再简化它……

过了几天,常玉邀请达昂去观看。“那是一只极小的象,在一望无垠的沙漠中奔驰,他用手指点这只动物说:这就是我。然后自笑着。”达昂说。

这幅画,就叫《奔跑的小象》,这是常玉最后一张画作。

最后小象这幅画和关于这幅画的故事并太多人讲过了,但每次看到,都依然令我们动容。

那个小象不就是我们每个人吗?

我们爱常玉的理由,除了他的不世才华,还有就是他不世的不世。这两样,我们哪样也真他妈的做不到!